地調局部署“十四五”和2021年重點工作任務

重磅!地調局部署“十四五”和2021年重點工作任務!

-

一是穩步推進基礎地質調查,不斷提升對地球系統和資源環境國情認知水平。

-

二是大力加強清潔能源和戰略性礦產資源調查評價,支撐國家能源資源安全保障和低碳能源轉型。

-

三是系統開展水資源與水循環調查評價,服務水資源科學管理。

-

四是加快推進海洋地質調查,積極服務海洋強國建設。

-

五是著力加強生態地質調查,支撐國家生態安全保障。

-

六是加強自然資源綜合調查監測,支撐服務自然資源的保護和合理利用。

-

七是精準對接國家重大戰略和重大工程建設需求,提升服務能力和水平。

-

八是加強應用地質調查,服務國防和軍隊建設。

-

九是加強地質災害風險調查與監測預警,大力提升地質災害防治科技支撐能力。

-

十是加強境外地質調查與國際合作,提升對外開放合作水平。

-

十一是堅持創新驅動發展和科技自立自強,大力提升地質科技創新能力和現代化水平。

-

十二是落實網絡強國、數字中國戰略,加快推進地質信息化建設。

-

一是深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想。

-

二是推進全面從嚴治黨向縱深發展。

-

三是加快推進海域天然氣水合物和干熱巖商業性勘查開發進程。

-

四是協調推進啟動實施地球深部探測重大項目。

-

五是構建完善以水、土地、森林、草原、濕地等為重點的自然資源調查監測體系。

-

六是著力推進地質文化村建設和富硒土地開發利用示范區建設。

-

七是深入開展雅魯藏布江下游水電開發、川藏鐵路建設等國家重大工程以及特大城市的地質安全風險評價。

-

八是圍繞長江下游頁巖氣、西藏羌塘盆地油氣和重要成礦區帶,加強基礎地質調查研究,強化信息收集和綜合評價。

-

九是加快推進“地質云”建設,大力提升地質信息服務能力和水平。

-

十是加強境外地質調查工作。

-

十一是開展健康地質調查評價示范。

-

十二是加強中央與地方地質調查工作協同。

-

十三是加大新冠疫情防控與重點工作統籌推進力度。

-

十四是持續加強新時代地質文化建設。

-

十五是持續做好保密、安全和穩定等相關工作。

2020年度地質調查十大進展

(一)我國海域天然氣水合物試驗性試采取得圓滿成功

天然氣水合物試采現場

該成果由中國地質調查局廣州海洋地質調查局牽頭,中國地質調查局勘探技術研究所、中國地質調查局油氣資源調查中心、中國石油集團海洋工程有限公司等單位參與完成,牽頭完成人為葉建良、秦緒文。其主要進展及創新:

1.首次揭示了南海北部天然氣水合物(可燃冰)泥質粉砂儲層結構特征,以及固體、液體、氣體三種相態的轉化、運移規律和控制機理,進一步深化了天然氣水合物(可燃冰)“系統成藏”和“三相控制”開采理論,為試采實施提供了全方位理論支撐。

2.攻克了深海淺軟地層水平井鉆采技術裝備等世界性難題,創造了產氣總量、日均產氣量兩項新的世界記錄,實現了從“探索性試采”向“試驗性試采”的重大跨越,向產業化邁出了極為關鍵的一步。

3.自主創新形成覆蓋試采全過程的環境風險防控技術體系,建立了大氣、水體、海底、井下“四位一體”環境監測體系,進一步證實天然氣水合物(可燃冰)綠色開發可行。

4.自主研發了以水平井為核心的六大類32項關鍵技術、12項核心裝備,部分技術裝備打破國外壟斷,為推進天然氣水合物(可燃冰)勘查開采產業化進程提供了有力保障。

5.試驗性試采成功進一步增強了我國在天然氣水合物(可燃冰)勘查開采領域的國際“領跑”優勢地位。

(二)青海共和盆地干熱巖規模化壓裂造儲取得重大突破

共和盆地干熱巖壓裂與定向鉆探現場

該成果由青海共和盆地干熱巖勘查與試采科技攻堅戰指揮部、中國地質調查局水文地質環境地質調查中心牽頭,中國地質調查局地質科學院、中國地質調查局勘探技術研究所等單位參與完成。牽頭完成人為文冬光、張二勇。其主要進展及創新:

1.成功實現我國首例干熱巖規模化儲層建造。

2.實施兩眼深度超過4000m、井底溫度超過200℃的雙靶點干熱巖定向井。

3.建立以熱源機制為基礎、天然裂隙精細刻畫為核心,物模實驗確定關鍵參數,數值模擬分析擬合校正的干熱巖儲層描述與裂隙預測方法。

4.首次系統提出干熱巖應力波及、有效裂縫、進液范圍的多重改造體積概念及定量界定方法。

5.形成以當地環境可承載力為閾值,斷層力學穩定評價為基礎,微震統計分析與模型預測相結合的誘發地震評價與預測技術。

6.打造形成集地質、鉆探、壓裂、監測、環評和實驗模擬等多專業融合的干熱巖攻堅團隊。

(三)攻關完成重大工程地質安全風險評價

(略)

(四)地質調查支撐服務脫貧攻堅任務高質量完成

興國縣和平村出水瞬間

該成果由中國地質調查局總工程師室、中國地質調查局水文地質環境地質部牽頭,中國地質調查局南京地質調查中心、中國地質調查局武漢地質調查中心、中國地質調查局沈陽地質調查中心、中國地質調查局成都礦產綜合利用研究所等單位共同參與完成。主要牽頭人為吳登定、邢麗霞。

項目發揮地質科技優勢,在查明貧困地區資源環境稟賦的基礎上,加大地質調查項目經費投入力度,走出了一條以找水打井、富硒土地、災害防治、地質旅游和綠色礦業為主的地質特色扶貧之路。其主要進展及創新:

1.聚焦“兩不愁三保障”中的飲水安全問題,成功找水打井1600余眼,為嚴重缺水地區貧困群眾提供了生產生活水源保障。

2.先后在貧困地區調查圈定綠色富硒土地2366萬畝,支撐建設300余處富硒農業產業示范園,推動貧困地區走上富硒產業致富之路。

3.指導貧困山區全面開展地質災害隱患排查,建立健全監測預警體系,研發推廣地質災害監測預警設備,有效減輕人民生命財產損失。

4.在貧困區調查發現各類地質遺跡景觀資源2200多處,推動建設地質文化村10余處,為脫貧攻堅和鄉村振興塑造新的產業增長點。

5.調查發現礦產地420多處,攻克一批資源節約集約與綜合利用關鍵技術,帶動貧困群眾就近就業、穩崗、增收。

(五)首次高精度航空重力測量支撐珠峰高程精準測定

珠峰航空重力與遙感綜合測量項目現場

該成果由中國地質調查局自然資源航空物探遙感中心牽頭完成,牽頭完成人為陳斌、熊盛青、欒曉東、高子弘。其主要進展及創新:

1.首次在珠峰地區開展了高精度航空重力與遙感綜合測量,獲取了目前世界上精度最高、覆蓋區域最大的珠峰航空重力(覆蓋面積1.27萬km2,總精度1.1mGal)和遙感測量綜合數據,大幅提高了珠峰及周邊高程起算面的精度。通過航空攝影和航空激光雷達測量數據的融合處理,構建了分辨率達20cm的遙感三維實景地形、地貌數據模型。

2.針對珠峰高程測量的高標準要求,項目以改裝和集成創新、國際領先的“航空地質一號”為飛行平臺,解決了航空物探與遙感兩大類裝備、五套設備在多種組合形式下的多參數同步綜合測量相互干擾等一系列技術問題,首次集成了包含自主研發和引進的航空重力儀、航空攝影儀和激光雷達測量儀,處于國際領先水平的航空物探和遙感多參數大規模綜合測量系統,滿足了項目測量要求。

3.創新形成了高寒高海拔區的飛行方法、質量控制、后期處理成圖等全套的航空物探遙感綜合調查方法技術體系,為今后開展極地和世界其它極艱苦地區的測量工作奠定了基礎。

(六)地球科學大數據共享服務平臺——“地質云”建設取得重要進展

地球科學一張圖

該成果由中國地質調查局發展研究中心牽頭,43家局屬單位共同參與完成。牽頭完成人為高振記、繆謹勵、李豐丹、屈紅剛。其主要進展及創新:

1.基于地球系統科學理論,初步建成“地球科學”一張圖。

2.升級地質云平臺,實現了云上資源“管得住、找得著、用得上”。采用混合云、地質數據資源池、自動化資源管理和安全認證等技術,打通數據從采集、入庫、存儲到服務全鏈條,實現了云資源的全生命周期管理;構建數據的資源融合生態化模式,接入13個地調院、行業和地質院校節點,形成了云資源“匯聚-應用-回饋”的良性發展生態,促進了地質行業的數字化轉型升級。

3.融合地質調查主流程與業務管理信息化,助力地質調查業務提效減負。基于地質云架構,研發“在線調查”系統,并在地質調查項目中全面推廣,初步實現了業務和管理的融合。

(七)境外地質調查服務中資企業開展國際礦業投資合作取得積極成效

全球地質礦產信息服務平臺

該成果由中國地質調查局國際礦業研究中心、中國地質調查局科技外事部牽頭,中國地質調查局天津地質調查中心、中國地質調查局沈陽地質調查中心、中國地質調查局礦產資源研究所、中國地質調查局地球物理地球化學勘查研究所、中國地質調查局礦業報社等單位共同參與完成。牽頭完成人為施俊法、朱立新、李建星、夏鵬。

積極落實習近平總書記提出的“一帶一路”倡議,圍繞“三服務一促進”,努力推進構建境外地質調查“四體系一機制”和與沙特阿拉伯王國地學領域合作。其主要進展及創新:

1.精準服務國際礦業投資合作重大需求,與中資企業簽訂合作合同金額達1007萬元。

2.形成“優選區塊、找礦增儲、項目評價、戰略規劃、專題研究、信息服務”6個方面的經驗做法。

3.憑借先進的化探技術和高水平的人才隊伍,成功中標沙特地球化學勘查項目,中標金額3.75億元人民幣,這是地調局首次中標國際重大地質調查項目,是地調局推進國際化進程的重要里程碑。

4.通過“礦業界”平臺向中資企業推介境外礦業項目,累計發布阿根廷等國家46個礦權信息和3000余條礦業資訊,吸引20余家投資機構洽談、咨詢。

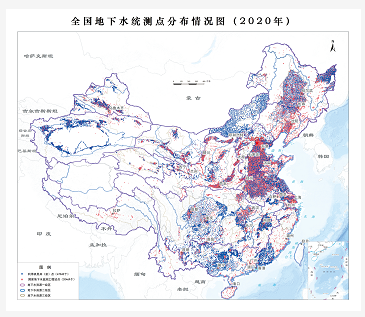

(八)首次實現全國地下水位統一監測和年度資源評價

全國2020年統測點分布圖

該成果由中國地質調查局地質環境監測院、中國地質調查局水文地質環境地質研究所、中國地質調查局水文地質環境地質調查中心、中國地質調查局巖溶地質研究所及六大區中心等單位共同參與完成。牽頭完成人為李文鵬、吳愛民、鄭躍軍。其主要創新點:

1.首次完成全國地下水位統一監測,測點總數達6.7萬個,全國重點監測區平均監測點密度由每百平方千米0.57個提升至1.69個,系統掌握了地下水流場狀況。

2.首次實現面積50平方千米以上的34個地下水漏斗年度變化監測,2020年總面積6.1萬平方千米,比2019年增加2625平方千米,精準評價了全國地下水超采區范圍和年超采量,支撐了地面沉降防治與地下水超采治理。

3.首次完成全國地下水儲存量變化年度評價,2019-2020年度全國地下水儲存量凈增加10.9億立方米。

4.首次完成全國地下水資源年度評價,2019-2020年度全國地下水資源量約9118億立方米。

5.系統構建了全國-流域-省級水資源調查監測評價區劃的“四體系一機制”。

(九)松遼盆地梨樹斷陷陸相頁巖氣調查首獲高產氣流

吉梨頁油1井放噴點火現場

該成果由中國地質調查局油氣資源調查中心牽頭,中國石化東北油氣分公司、中國石油渤海鉆探工程公司共同參與完成。牽頭完成人為徐興友、張君峰。其主要進展及創新:

通過項目實施,創新形成3項陸相頁巖氣富集地質新認識:一是查明了松遼盆地南部火山活動期混積頁巖形成機理;二是建立了松遼盆地南部紋層型混積頁巖和夾層型硅質頁巖兩種頁巖氣富集模式;三是揭示了松遼盆地南部斷陷湖盆陸相頁巖氣成藏規律,豐富和發展了中國陸相斷陷湖盆頁巖氣地質理論。

集成創新了2項陸相頁巖氣關鍵工程技術:一是基于地質-地球物理建模,建立雙向介質烴類檢測陸相頁巖氣甜點預測模型,有效指導了陸相頁巖氣甜點優選;二是形成非均質性常壓頁巖氣儲層增能體積壓裂和控壓返排試氣技術,實現了常壓陸相頁巖氣高產。

項目圈定梨樹斷陷沙河子組陸相頁巖核心區面積1286平方千米,應用體積法初步估算核心區頁巖氣地質資源量5558億立方米,有望推動松遼盆地2.7萬平方千米有利區陸相頁巖氣勘探開發,成為中國東北地區現實的清潔能源接替領域。

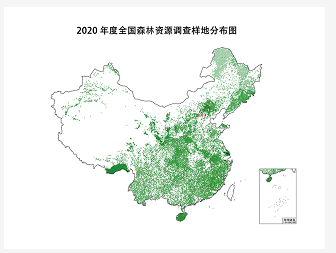

(十)全國森林蓄積量調查任務圓滿完成

2020年度全國森林資源調查樣地分布圖

該成果由中國地質調查局自然資源綜合調查指揮中心牽頭,13家專業中心共同參與完成。牽頭完成人為夏銳。其主要創新點:

1.由過去森林資源連續清查每年調查1/5省份、5年全國出數,調整為每年調查全國1/5樣地、每年全國出數,既繼承了40多年森林資源連續清查樣地框架,又優化了調查時序,調整了調查周期。

2.從全國范圍內的系統抽樣,調整轉為“抽樣+圖斑”分層抽樣,改進了調查方式,實現了更加聚焦、更加精準地反映全國森林資源分布,提高了調查效率。

3.充分利用“國土三調”、全國森林資源管理“一張圖”、地理國情監測調查成果和最新高分辨率遙感影像,繼承連續清查技術方法,全面采用北斗定位、遙感等新技術手段,提高了調查的精準度。

4.由過去國務院林業主管部門統一組織實施,調整轉換為部、局共同組織(1+2),指揮中心與林草局6個直屬院(1+6)聯合實施,13個專業中心與各省級林業調查隊伍(13+31)深度融合調查,優化了組織模式,建立了中央與地方聯動的自然資源專項調查工作新機制。

2020年度地質科技十大進展

(一)自主成功研發深海淺軟地層大口徑水平井技術

深海淺軟地層完成水平井建井

該成果由中國地質調查局廣州海洋地質調查局牽頭,中國地質調查局勘探技術研究所、中國石油集團海洋工程有限公司等單位共同參與完成。牽頭完成人為葉建良、秦緒文、謝文衛、劉春生。其主要進展及創新:

1.創造了深海淺軟未固結地層17-1/2″井眼造斜率>15°/30米的世界造斜新紀錄。研發了專用大直徑高造斜鉆具,創新軟弱未固結地層的水平井定向鉆進工藝,經過4個試驗場累積12824米試驗,在水深大于1200米的試采井現場施工中實現連續8個靶點高精度中靶,確保了井身軌跡精準穿越儲層地質甜點。

2.首次采用開路鉆完井技術鉆開儲層,大幅度拓寬了鉆井液安全密度窗口,有效解決了未固結淺部地層易破裂等問題。綜合優化利用施工平臺雙井架同時作業,實現淺軟地層水平井安全高效建井。

3.創新研發了動力導向下套管技術,攻克淺軟地層中高造斜率大直徑套管下入難題。利用動力導向工具引導套管下入,大幅度降低管柱下入摩阻,減少粘附卡鉆風險,避免新井眼的產生,創造深水淺軟地層套管下入紀錄。

4.研發全球領先的第四代“慧磁”高精度中靶系統,拓展了姿態測量模式,并提高了儀器的探測距離和測量精度,精準控制監測井與試采井間距,為實現儲層精確監測提供了技術保障。

(二)干熱巖高效控縫控震壓裂和高溫硬巖多靶點精準定向鉆井技術取得突破

青海共和 GH-01 井壓裂現場

該成果由青海共和盆地干熱巖勘查與試采科技攻堅戰指揮部牽頭,中國地質調查局水文地質環境地質調查中心等單位共同參與完成。牽頭完成人為葉成明。其主要進展及創新:

1.自主攻關形成干熱巖裂縫定向控制壓裂技術,以裂縫系統凈壓力控制為關鍵手段,調整工藝和參數,研發應用超高溫、長效封堵暫堵轉向劑促使裂縫向高應力方位延伸,達到有效控制裂縫走向和延展距離的目的。

2.基本掌握干熱巖壓裂高效控震技術,建立多場耦合三維地質模型,評價誘發地震風險。采取填砂封堵敏感結構面、無級變速壓裂緩停泵、中小排量連續泵注等工藝,減緩壓裂誘發地震。實時獲取誘發地震信息,動態評價誘發地震風險,指導壓裂參數調整。

3.創新建立微地震-時頻電磁高精度裂縫聯合觀測系統,實時獲取微震響應和裂縫延展特征,形成了適合干熱巖壓裂微震監測的高精度微地震監測技術,支撐壓裂工藝參數調整和誘發地震風險管控。

(三)新發現和厘定鮮水河木格措南全新世活動斷層與色拉哈擠壓階區并有效服務重大工程規劃論證

(略)

(四)智能滑坡監測預警系統研發與地質災害隱患遙感識別技術取得突破并成功應用

滑坡儀-GNSS位移監測設備

該成果由中國地質調查局地質環境監測院、中國地質調查局自然資源航空物探遙感中心、中國地質調查局地質力學研究所等單位共同參與完成。牽頭完成人為邢麗霞、殷躍平。其主要進展及創新:

1.第Ⅰ代滑坡儀定型試制。融合應用新型微機電傳感、北斗高精定位、天-地窄帶物聯、人工智能等多學科技術,突破低耗采集、變頻監測、組網定位與多模通信等關鍵技術瓶頸,可靠性不斷提升,達到95%優秀級;集成度大幅提高,實現多測項按需集成。

2.智能預警系統多級應用成效顯著。系統實現“建設-運行-維護”全流程在線管理,并構建了“人機結合”決策模式與技術流程,初步實現人機綜合研判。

3.“1+4”監測預警技術標準體系初步形成。構建1總4分技術標準體系,其中《地質災害專群結合監測預警技術指南》《地質災害監測數據通訊技術要求》已印發執行。

4.隱患識別方法體系初步建成。提出融合多源、遙感觀測,涵蓋形態、形變、形勢的隱患識別技術方法,形成專題信息提取、隱患特征識別、野外核查驗證的業務流程。

(五)深部地熱系統成因理論及模式支撐找熱取得新成效

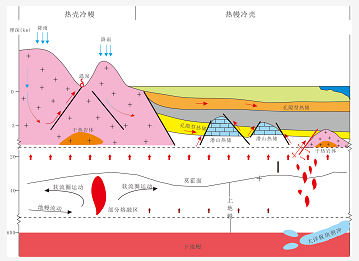

“同源共生-殼幔生熱-構造控熱”成因模式示意圖

該成果由中國地質調查局水文地質環境地質研究所、中國地質調查局地質科學院、中國地質調查局水文地質環境地質調查中心、中國地質調查局北京探礦工程研究所等單位共同參與完成。牽頭完成人為王貴玲。其主要進展及創新:

1.建立了深部水熱型和干熱巖型地熱資源系統的成因理論,從地熱系統的角度闡釋了兩種類型地熱資源的關聯和差異,統一了地熱找礦新思路。提出不同構造區水熱與巖熱相伴生的“同源共生-殼幔生熱-構造聚熱”的成因理論,進一步完善了地熱資源研究的基礎理論。

2.將深部地熱系統劃分為沉積盆地古潛山復合型、沉積盆地深坳陷層控型、斷陷盆地地壓型、陸陸碰撞板緣型、板緣俯沖帶熱控構造型、隆起山地深循環型以及近代火山型七種類型,為區域地熱資源勘查開發提供了理論依據。

3.基于此理論,相繼在雄安新區、東南沿海、江西寧都等地區實現找熱突破。在雄安新區鉆獲華北迄今溫度最高的地熱井,在廣東惠州鉆獲東南沿海迄今溫度最高、流量最大的地熱井,在江西寧都小布鎮鉆獲了當地第一口可供商業開發的地熱井。

(六)航磁超導全張量梯度測量系統研發成功

低溫超導(左)和高溫超導(右)航磁全張量梯度測量系統試飛團隊

該成果由中國地質調查局自然資源航空物探遙感中心、中國科學院空天信息創新研究院、吉林大學等單位共同參與完成。牽頭完成人為劉浩軍、郭華、郭子祺。其主要進展及創新:

1.對無磁杜瓦進行小型化、輕量化設計,并通過電磁屏蔽技術保證杜瓦低渦流噪聲性能,提高系統穩定性。設計高、低溫超導系統通用的讀出電路和慣導系統匹配的主測控裝置,實現了多通道SQUID測控系統工作點自動調節技術,以及八通道磁測數據和姿態數據的同步采集、存儲和上傳;設計并研制水滴形吊艙及配套吊纜,通過空氣動力學、電磁兼容性等分析測試,解決水滴形吊艙研制和飛行姿態控制等關鍵技術問題。

2.高溫超導測量系統采用全新探頭結構設計,通過增加芯片基線距離,提高磁梯度靈敏度。

3.低溫超導測量系統采用六棱臺絕對對稱結構設計,通過多芯片設計增加磁測數據冗余度,結合磁通變換器,提高磁測數據質量和穩定性。

(七)中國東部克拉通古陸核形成與大陸演化研究取得重大進展

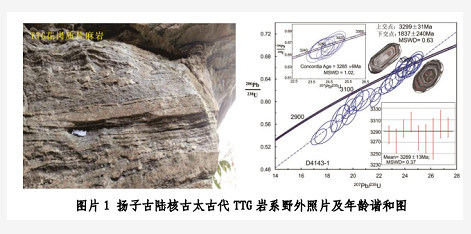

該成果由中國地質調查局武漢地質調查中心、中國地質調查局成都地質調查中心、中國地質調查局南京地質調查中心、中國地質調查局天津地質調查中心、中國地質調查局地質研究所共同參與完成。牽頭完成人為鄧新。其主要進展及創新:

1.在黃陵古陸核發現揚子克拉通已知最古老的(29.5億年)表殼巖系、華南最古老的(33億年)TTG巖系,發現迄今揚子克拉通最古老的冥古宙(40億年)繼承鋯石,在云南元江地區查明存在揚子克拉通南部最古老的(31~28億年)結晶基底。

2.在膠北發現27億年富鉀花崗巖,指示該區太古宙地殼在27億年時已完成由不成熟的TTG片麻巖向成熟的殼熔花崗巖轉變,限定華北克拉通呂梁群的時代為新太古代(25億年),改寫了華北古元古代BIF成礦歷史。

3.重塑了華南元古宙弧盆系演化格局,為深化認識顯生宙戰略性礦產區域成礦規律提供了基底構造信息。

4.深化了中國東部克拉通古陸核地殼演化的認識,為探索全球早期陸殼形成及其與板塊構造體制的關系提供了新資料,相關成果發布后引起了地學界廣泛關注,實現了基礎地質理論創新。

(八)大陸碰撞成礦理論指導成功實施青藏高原首個3000米固體礦產科學深鉆并揭露巨厚銅金礦體

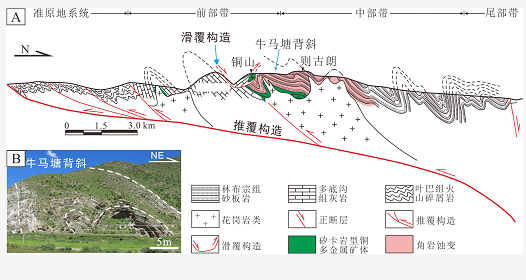

甲瑪礦區推-滑覆構造控礦體系

該成果由以中國地質調查局礦產資源研究所唐菊興為首的科研團隊牽頭完成。其主要進展及創新:

1.在青藏高原甲瑪礦區成功實施了固體礦產首個3000米科學深鉆,精細揭示斑巖成礦系統結構,實現地質信息“透明化”,累計揭示584.36米銅鉬(金、銀)礦體,建立了完備的高原科學深鉆施工工藝,也為構建3000米以淺的資源勘查和預測技術方法奠定了堅實基礎。

2.創建了斑巖成礦系統“多中心復合”成礦作用模型,豐富和完善了碰撞造山成礦理論,并依此新發現則古朗北礦段的巨厚斑巖和矽卡巖礦體。在礦區深部及外圍取得重大找礦突破,據最新估算成果,甲瑪礦區累計探獲資源量銅882.5萬噸(Cu 0.7%以上 392.8萬噸),鉬85.6萬噸,鉛111萬噸,鋅63.8萬噸,伴生金244噸,伴生銀13000噸,當量銅1814.8萬噸。

3.通過“產、學、研、用”技術理念以及科技成果轉化,項目成果直接應用于礦山深部和外圍找礦,并取得重大找礦突破。

(九)望謨生物群首次發現并揭示三疊紀早期海洋生命復蘇與演化

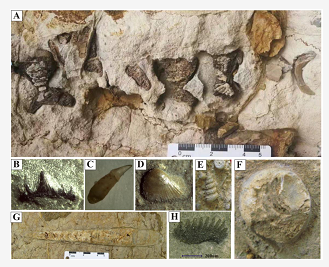

望謨生物群化石類型

該成果由以中國地質調查局成都地質調查中心的周長勇、張啟躍為首的科研團隊牽頭完成。其主要進展及創新:

1.在南盤江盆地首次發現早三疊世海洋生物化石群落,初步鑒定包括6門14綱,命名為“望謨生物群”。其豐富的化石門類展示出從初級消費者到頂級捕食者的復雜食物鏈,表明在早三疊世一個復雜的海洋生態系統已經形成,海洋生態系統恢復時間小于5百萬年,是研究早三疊世海洋生態快速復蘇機制的窗口。

2.填補了南盤江盆地早三疊世海生爬行動物演化空白,與之后的羅平生物群、興義動物群、關嶺生物群形成了華南三疊紀海洋生態演化的完整系列,對深入研究二疊紀末生物大滅絕后海洋生態系統復蘇、輻射具有重大意義。

3.地方政府和相關部門高度重視望謨生物群化石保護和研究,已協調黃百鐵路等基礎建設改線避讓以促進妥善保護化石產地。

(十)水平衡理論與北方生態水文演變研究取得新認識

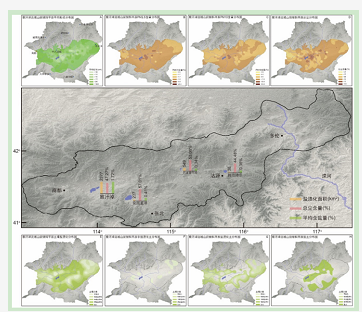

壩上高原及察汗淖爾流域鹽塵空間分布

該成果由中國地質調查局水文地質環境地質研究所、中國地質調查局自然資源航空物探遙感中心、中國地質調查局地質環境監測院、中國地質調查局水文地質環境地質調查中心等單位共同參與完成。牽頭完成人為石建省、吳愛民、聶振龍、張光輝。其主要進展及創新:

1.構建水平衡理論體系,提出水平衡區域控制、水平衡問題響應、水平衡危機預警等水平衡“紅線”指標。從技術邏輯出發,對多尺度自然單元進行水平衡分析研究,提出水平衡關鍵要素發生重大變化的指標界限,再以行政邏輯為著眼點,按多級行政單元對技術型結論進行管控分配,形成在生態系統合理維持前提下,水平衡狀態滿足經濟社會發展需求的可調節指標、范圍和途徑。

2. 提出了內蒙古高原萎縮型湖泊與青藏高原擴張型湖泊的水平衡模式,揭示內蒙古高原察汗淖爾、達里諾爾、岱海等湖泊萎縮的主要原因是干旱氣候背景下地表水過度開發和地下水超采;查明了鹽湖流域四湖水源構成,定量識別了冰川凍土融水及地下水補給量,精準預測了鹽湖水位的溢出時間,實現了高寒湖泊水平衡分析理論方法創新。

3. 創建了西北干旱區地下水生態功能漸變-質變-災變識別理論方法,揭示了西北干旱區地下水生態危機形成機制。

免責聲明 | 文章(圖片)版權歸原作者所有,本文來源于中國地調局官網,轉載于礦業邦公眾號,僅作分享之用,如有侵權請及時聯系我們。